5月23日,《建筑师》杂志·2024“天作奖”国际大学生建筑设计竞赛结果正式公布,我院建筑系本科生童浩、蒋亚婷、王圣博(指导教师:耿雪川)入围并荣获佳作奖2份。

据统计,本届竞赛参赛学生1209人次,指导老师425人次,共收到有效参赛作品486份,来自国内外161所院校,覆盖中国大陆、香港、澳门、台湾地区,以及英国、意大利、俄罗斯、澳大利亚等国家。经评委会共同讨论认定,最终获奖情况为一等奖1份,二等奖2份,三等奖7份,佳作奖15份。

“天作奖”前身是由《建筑师》杂志于1982年开始举办的全国大学生建筑设计竞赛。竞赛于2012年重启后,由广州市天作建筑规划设计有限公司赞助,冠名“天作奖”国际大学生建筑设计竞赛,每年举办一次,由业内知名建筑师命题,来自学界、实践界的院士、专家担任评委。该竞赛以其悠久的历史、高水平的评委构成、公平公正的多轮评审程序、广泛的国内外院校参与,成为目前国内高水平国际大学生建筑设计竞赛。

本届大赛由非常建筑创始人、主持建筑师张永和出题,主题为“缩街”,旨在探索未来城市街道空间的优化策略,应对人口结构变化、轨道交通发展及私家车需求萎缩带来的城市公共空间重构需求。竞赛要求参赛者基于实地调研与设计实践,重新思考街道作为城市基本公共产品的功能与价值。

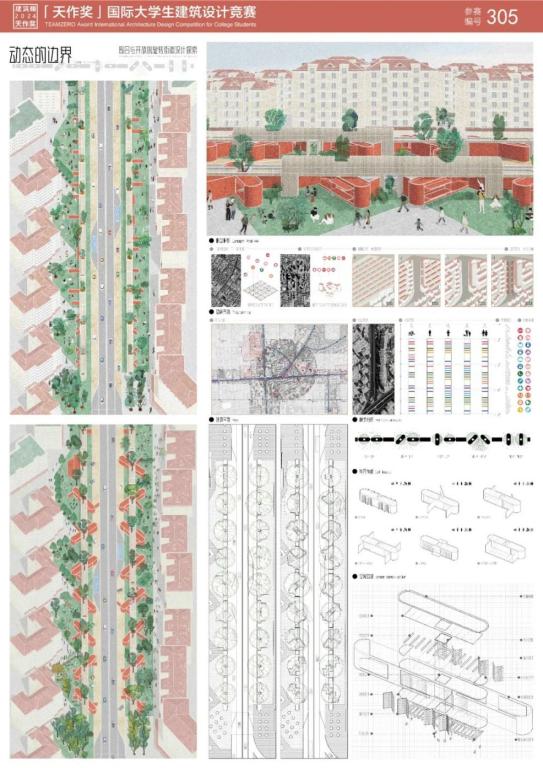

作品题目:动态的边界—围合与开放的旋转街道设计探索

作 者:童浩、蒋亚婷

指导教师:耿雪川

设计说明:本设计以城市快速路两侧空间的重构与活力再生为核心,利用车道缩窄后释放的空白空间,规划设计了两条线性建筑,并通过对该街道及其15分钟步行生活圈内的建筑功能需求进行调研和分析,合理布局了线性建筑的功能,使其既满足居民日常生活需求,又强化街道空间的使用效率。为了应对快速路在不同时间段车流量与人流量的差异,这两条线性建筑被设计为分段结构,每段以其中心行道树为旋转轴,通过旋转调整功能界面和空间形态。建筑界面结合功能需求动态变化,形成多样化的使用模式,既能在高峰时段保持通畅的交通秩序,也能在低谷时段为社区活动创造更多可能性。通过这一动态的边界设计,项目旨在打破快速路与周边社区之间的硬隔离,实现围合与开放的平衡,同时重新激活街道的公共性,探索快速路空间生活化的潜力。

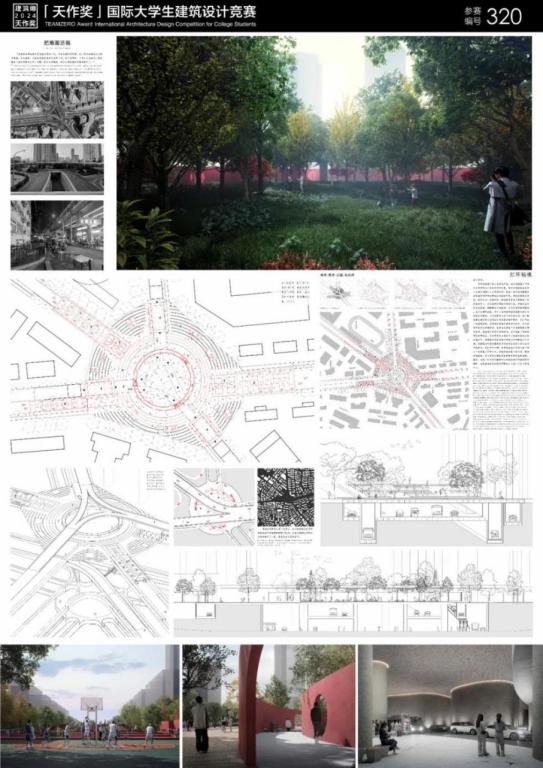

作品题目:把地面还我

作 者:王圣博

指导教师:耿雪川

设计说明:本设计旨在通过重新组织交通将地面解放出来还给市民,粘结被分裂的社区,加强社区交流,打造便民商业、娱乐活动、自然运动、静谧植园等多主题的城市客厅。从调研出发,分析了该场地城市肌理与城市尺度,保留了场地原有的城市记忆,在原有作为立交桥中心绿植的区域设置秘境公园。将原先车行环形的空间分层次转换为人行空间,划分出适宜人体尺度的奔跑、慢行空间。对于地面层车辆驶入地下的入口处设置了阶梯入口,在缓和地面裂口的同时,兼做绿植看台,结合多样球场打造出停行并存的运动空间。将商业建筑推于桥下,不破坏广场纯净,并利用桥下空间。最后,通过一对环形红墙将中心秘境与城市环境隔开的同时,也填充垂直交通空间将市民引入地下的公共交通中心。

本届获奖作品及作品点评都将发表于《建筑师》杂志2025年8月刊(总236期),颁奖典礼计划于2025年11月由青岛理工大学建筑与城乡规划学院承办的全国高校建筑学院院长系主任大会期间举行。

下一步,学院将持续深化“以赛促学、以赛促教”,进一步强化实践教学与创新设计的深度融合,鼓励师生关注城市发展前沿议题,探索可持续、人性化的空间解决方案。未来,期待更多学子在国内外舞台上展现才华,以设计力量回应时代命题,为人居环境优化与城市高质量发展贡献智慧与创意。(撰稿:童浩、王文卿;审核:耿雪川)